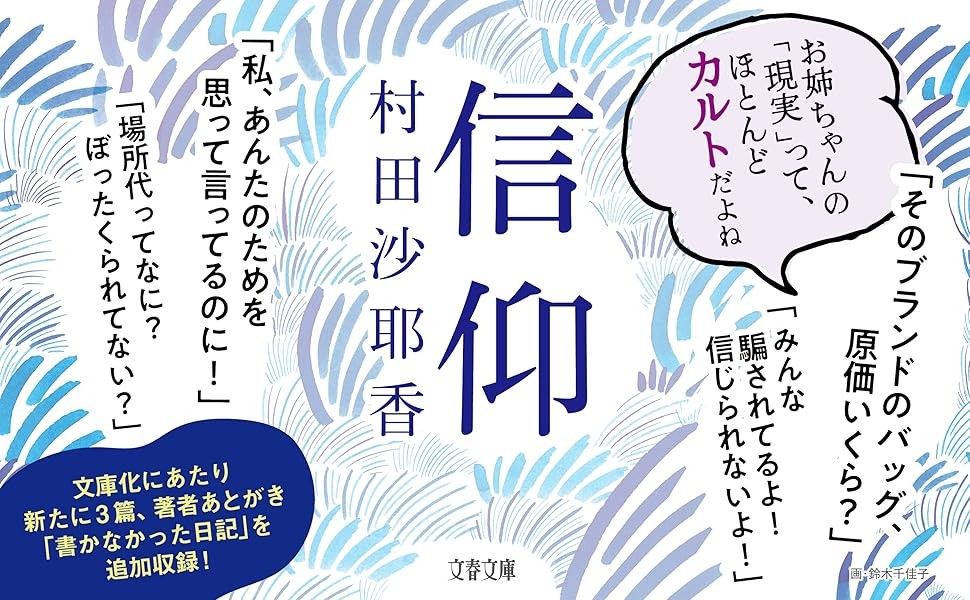

村田沙耶香氏の『信仰』

村田沙耶香氏の『信仰』をAudibleで聴いて、衝撃を受けた。

理屈ではないのだ。普遍的なテーマでありながら、しかし、ひとの「生」の不条理をつきつける。私は、彼女のような、「手触り」のある、読者を最初いたところからとんでもないところに連れていく小説を書きたい、と強く願った。

以下に、村田沙耶香氏の『信仰』の、あらすじを記す。

好きな言葉は「原価いくら?」現実こそが正しいのだと強く信じる、超・現実主義者の私が、同級生から、カルト商法を始めようと誘われて――。

Amazon

だからこそ、私は、頭をひねって、以下のネタを絞り出した。

この「絞り出す」行為や、「真っ白いWordの画面」、「もしかしたらこのネタを書ききれないという不安」が、小説家にとっての一番のスリルだ。このスリルを一度味わったら、病みつきになる。

冷蔵庫の中の小さな村

主人公は節約のため、冷蔵庫の中身を完璧に管理している。食品にラベルを貼り、賞味期限順に並べ、捨てるタイミングも決めている。ところが、貼った覚えのないラベルが増える。「隔離」「危険」「供物」。 主人公は気持ち悪いのに、ラベルの指示どおりに食品を移動させる。すると冷蔵庫の中が“村”みたいに見え始める、上段=偉い、下段=底辺。期限切れを捨てるのが「処刑」みたいに感じて、捨てられなくなる、 腐らせないために温度を下げ、霜を増やし、開け閉めを儀式にする。食事よりも「冷蔵庫の秩序を守る」ことが大事になっていく。停電が起き、霜が溶けて腐臭が部屋に広がる。 扉を開けた主人公は「助けて」という匂いを嗅ぎ、自分が何を閉じ込めてたか分からなくなる。

ミュートの家族

家族なのに会話がなく、連絡は家の中でもチャットだけ。引きこもりの主人公(34歳)は平気なはずなのに、兄が会社を辞めて、実家に帰ってきてから、生活音だけが耐えられなくなる。咳、足音、食器の音が「うるさい=悪」みたいに感じる。主人公は“静けさルール”を作る。「踵をつけるな」「食器は置くな」。 家族は従うが、ときどき音を出してしまい、空気が凍る。主人公は音を出した人を“罰”としてミュートする(話しかけない、チャットから消す)。ミュートされた家族は、家にいるのに存在感が薄くなっていく。 主人公は静かになるほど安心し、同時に家族が消えていることに慣れていく。最後に残るのは主人公の呼吸音だけになる。主人公が息を止めた瞬間、家は「完璧な静けさ」で完成してしまう。

歩数のための葬式

糖尿病の発作を、スマートウォッチ(健康アプリつき)に救われた主人公は、毎日歩数を稼ぐのが習慣になっていた。しかし、アップデートで「追悼モード」が追加され、死んだ人の歩数目標を引き継げる機能がついた。最初はそのモードに批判も中傷もあったが、それは徐々に、当たり前の機能として受け入れられていく。家族は「せめて歩数だけでも……」と善意で引き継ぎ始める。 主人公は亡父の歩数を背負い、夜も歩いて達成し、罪悪感が少し薄れる。でも引き継ぎは増え、親戚や友達の歩数まで回ってくる。何故だか、その死んだ人の分まで歩かないと「(彼、彼女たちの)死を無駄にした」気がして、止められなくなる。だんだん世論的に、歩かない人が責められ、歩くことが“祈り”になる。膝が壊れそうでも、主人公は歩く。数字がゼロになるのが怖い。そして、アプリが「あなたが死んだら、誰が歩数を引き継ぎますか」と表示する。主人公は、自分の人生が“歩数の器”に置き換わったと気づく。

…どうだろうか。

なにか、形になるものは、あるだろうか。

でも、小説に必要なものがある。

それは、「切実さ」である。

主人公でも、物語そのものにでも、テーマにでも、著者が「生きるための切実さ」をぶつけないと、いい小説にならない。

それは、私が、独学で小説を書いてきて、15年経つが、一番いい学びだったかもしれない。

それではまた。

仕事に戻るよ。

牧野楠葉

すでに登録済みの方は こちら